Recuerdos de la SAFA: D. Bernardo. In memoriam (I)

Don Bernardo fue el primer profesor que me dio clase en la SAFA de Úbeda.

Llegado de mi pueblo la noche anterior, tras una vigilia insomne adobada por la nostalgia y el miedo al porvenir, una misa eterna y un desayuno frugal, nos llevaron a nuestra aula de estudio. Pasada una hora, el Hermano Peco nos llevó a nuestra primera clase. Salimos del estudio que compartíamos con los demás compañeros de Mecánica y Electricidad y pasamos a un aula más pequeña, pero mucho más soleada, donde nos esperaba Don Bernardo, que nos fue sentando según la lista que tenía en sus manos.

No teníamos aún los libros, así que dijo que empezaríamos por algo sencillo: los polinomios. Si eso era lo sencillo, qué sería lo difícil, me dije. Pronto vi que lo difícil era no enterarse con las explicaciones de D. Bernardo: serio, pausado, con voz poderosa, desgranó la teoría de esas operaciones matemáticas que hasta para un negado de los números como yo me parecieron nítidas a fuer de sencillas. Esa sería la tónica de ese año: nunca aprendí más matemáticas ni con menos esfuerzo. No mandaba muchos deberes, apenas unos ejercicios de afianzamiento. Cuando nos entregaron el libro de texto, señalaba para el próximo día solo los ejercicios impares, porque, decía, si todos los profesores mandan muchas tareas no íbamos a tener tiempo para nada que no fuera hacer deberes. Esa fue otra cosa que me llamó la atención: tenía claro que no sólo se trataba de instrucción, sino de educación. Que había vida más allá de las lecciones y los exámenes, y que unos niños o adolescentes como nosotros teníamos que tener tiempo para desarrollarnos de forma íntegra.

Pronto se hizo famoso entre nosotros alguno de sus dichos, como el famoso “Bendito sea Mojete pinchado en siete palos”, por el que se ganó para siempre el apodo de “Mojete”, pero nunca le oímos proferir ni un exabrupto (como a muchos otros profesores) ni una frase amenazante, como la de Don Eduardo N., con su cerrado acento: “Le doy a un tío un “gurripé” que va a parar a la orsilla” (la orsilla era una alberca o fosa séptica donde iban los desagües del colegio) ni, por descontado, aplicarnos un castigo físico, como los golpes del citado profesor con el pico del silbato en la coronilla, o los guantazos que se le escapaban a más de uno.

Rara vez expulsaba: cuando Juan L. “el rubio” soltó en voz baja una de sus ocurrencias, su compañero de pupitre, Francisco R. no pudo evitar la risa. Don Bernardo le pilló y le preguntó de qué se reía. Al no contestar, hizo lo que todos los profesores: expulsarlo al pasillo, pero al pasar ante él se apiadó y le dijo:

– “Ande, siéntese y ponga más atención”.

Tenía el pelo un poco más largo que el resto de los profesores, peinado hacia atrás con donaire, y usaba unas gafas de concha, que a veces intercambiaba por unas de sol. Siempre vestía con suma corrección, con una chaqueta de corte moderno y su corbata bien anudada a camisas impolutamente blancas. A veces, los domingos, nos cruzábamos con él por el Real, del brazo de su señora, con un terno de corte perfecto o un abrigo extremadamente elegante.

Tenía el pelo un poco más largo que el resto de los profesores, peinado hacia atrás con donaire, y usaba unas gafas de concha, que a veces intercambiaba por unas de sol. Siempre vestía con suma corrección, con una chaqueta de corte moderno y su corbata bien anudada a camisas impolutamente blancas. A veces, los domingos, nos cruzábamos con él por el Real, del brazo de su señora, con un terno de corte perfecto o un abrigo extremadamente elegante.

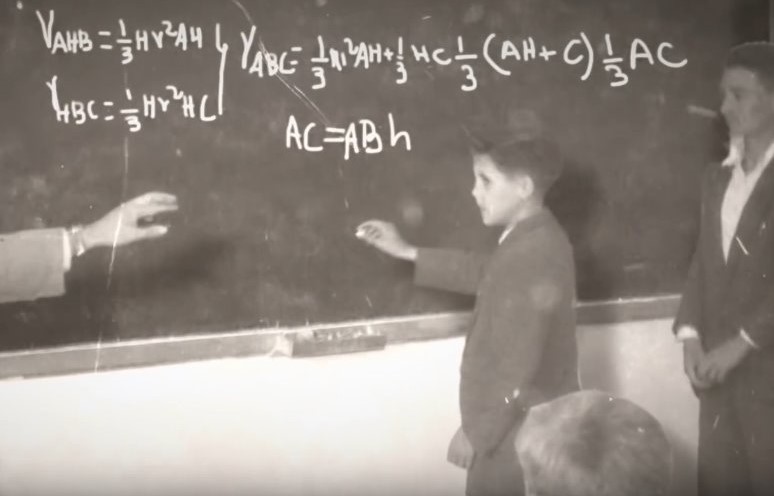

Siempre nos sorprendía por su profunda preparación docente, pues clase tras clase demostraba saber en todo momento qué hacer, sin acudir al latiguillo de algunos de sus colegas que tras apoltronarse en el sillón preguntaban al Delegado “¿Dónde nos quedamos el último día?” y tras recibir la oportuna respuesta, abrir el libro con cierta desgana y empezar a leer el párrafo en cuestión, sin levantarse del asiento. En esa nula disposición tuvimos a verdaderos artistas del escaqueo. Don Bernardo no. Don Bernardo era un torrente: nada más autorizarnos a que nos sentásemos, sin más dilaciones empezaba a explicar o empezaba a llamar a la pizarra. La diferencia, que aprendimos pronto, era que para lo primero él se acercaba con determinación a la pizarra y para lo segundo se sentaba y abría su cuaderno de pastas duras.

Si tocaba explicar, lo hacía con solvencia y convicción, mirándonos a nosotros y asegurándose que nos estábamos enterando. Ninguno despegaba los ojos de su figura ni de sus trazos en la pizarra, al revés de otros profesores que nos hacían navegar por espacios siderales con tal de no seguir oyéndolos.

Si permanecía sentado, era que había decidido preguntar, y a partir de ese momento, todos sentados muy derechos en nuestros pupitres y con los brazos cruzados, mirábamos al infinito, a la pared por encima de su cabeza o al crucifijo que presidía el aula. Todo era cuestión de no llamar su atención, a ver si le tocaba a otro. Tampoco era cosa de mirar por la ventana, porque entonces te caía el marrón de inmediato.

Cuando daba Matemáticas, la tesitura era saberte la solución del problema o no saberla. Si eras de los afortunados incluidos en los primeros, agarrabas la tiza, cuadrada y rasposa, y te entregabas con fruición a la resolución del problema, con el riesgo de que si aplicabas mucha fuerza al escribir con la tiza podía sucederte que se resbalase en los múltiples desconchados de la pizarra y convirtiese un paréntesis en un garabato zarrapastroso, con un chirrido dañino al oído. Si no te lo sabías, te quedabas de pie, balanceándote sobre un pie o sobre el otro, con la tiza en la mano en alto y los ojos entrecerrados esperando que llegase la divina iluminación (o el soplo del amigo de la primera fila). Trascurrido un minuto, oías la sentencia: “Siéntate”. Y ya estaba consumado el desastre.

Cuando impartía otra asignatura (porque Don Bernardo era un todoterreno, lo mismo daba F.E.N. que Tecnología, Geografía e Historia que Dibujo Lineal. Incluso le endosaron la Religión de los pequeños más de un año), la dinámica apenas cambiaba, aunque en las asignaturas que eran adecuadas era partidario de lo que hoy llamaríamos constructivismo didáctico, o sea, que explicaba una parte, nos daba unos datos, unas informaciones o nos encargaba que buscásemos en la biblioteca, y luego hacíamos una exposición en el aula. Incluso se entablaban coloquios donde algunos opinaban sobre el trabajo que habías presentado. Normalmente éramos muy cuidadosos en no decir nada contrario al trabajo del compañero, para que no restase nota, pero Don Bernardo nos animaba a entrar en diálogo, porque decía que las mentes se ejercitan como los músculos del cuerpo: haciéndola trabajar.

Cuando impartía otra asignatura (porque Don Bernardo era un todoterreno, lo mismo daba F.E.N. que Tecnología, Geografía e Historia que Dibujo Lineal. Incluso le endosaron la Religión de los pequeños más de un año), la dinámica apenas cambiaba, aunque en las asignaturas que eran adecuadas era partidario de lo que hoy llamaríamos constructivismo didáctico, o sea, que explicaba una parte, nos daba unos datos, unas informaciones o nos encargaba que buscásemos en la biblioteca, y luego hacíamos una exposición en el aula. Incluso se entablaban coloquios donde algunos opinaban sobre el trabajo que habías presentado. Normalmente éramos muy cuidadosos en no decir nada contrario al trabajo del compañero, para que no restase nota, pero Don Bernardo nos animaba a entrar en diálogo, porque decía que las mentes se ejercitan como los músculos del cuerpo: haciéndola trabajar.

Con el tabaco teníamos una cruzada en vigor. Aunque profesores, sacerdotes, monjas, alumnos, personal no docente y hasta el guardia urbano de la plaza del General Saro sabían que fumábamos a troche y moche a escondidas, seguía siendo una falta grave y de hecho, había curas y seglares que practicaban la cacería al fumador.

Con el tabaco teníamos una cruzada en vigor. Aunque profesores, sacerdotes, monjas, alumnos, personal no docente y hasta el guardia urbano de la plaza del General Saro sabían que fumábamos a troche y moche a escondidas, seguía siendo una falta grave y de hecho, había curas y seglares que practicaban la cacería al fumador.

En 2º Pre lo vivimos con el Hermano Peco, pero el curso en que fue nuestro tutor comprobamos que D. Bernardo no parecía especialmente entusiasmado con este aspecto de la disciplina. De hecho, mi amigo Manolo N. que ya estaba en Magisterio, dos cursos por encima de nosotros, me contó que el domingo habían estado en los billares de la Calle Cava y salieron con el cigarrillo encendido (con los apuros económicos que pasábamos los apurábamos hasta quemarnos las yemas de los dedos) y al girar en los portalillos de la Plaza del General Saro se toparon de frente con D. Bernardo, que iba con su señora de paseo. Inmediatamente, en un gesto automático asumido por años de internado, guardó el cigarro en la mano ahuecada y metió ésta en el bolsillo del chaquetón. Lo que podría haber sido un mero saludo se convirtió en una charla, en la que al poco Don Bernardo, con una retranca enorme le dijo: “Anda, sácate el cigarro del bolsillo que te vas a quemar el chaquetón…”, y se despidió deseándoles una buena jornada dominguera.

Lo contrario era Don Antonio P., que  ejercía de perro perdiguero oliendo rastros de tabaco en alumnos, camaretas, lavabos o cualquier rincón del colegio. Recuerdo que al finalizar el recreo de la tarde, en la explanada de los porches, a nuestro compañero Manolo M. se le cayó una caja de cerillas delante de él. Aunque no era nuestro inspector de grupo, se lanzó y, con la sagacidad de un detective inglés y la seguridad de haber cobrado pieza, le preguntó:

ejercía de perro perdiguero oliendo rastros de tabaco en alumnos, camaretas, lavabos o cualquier rincón del colegio. Recuerdo que al finalizar el recreo de la tarde, en la explanada de los porches, a nuestro compañero Manolo M. se le cayó una caja de cerillas delante de él. Aunque no era nuestro inspector de grupo, se lanzó y, con la sagacidad de un detective inglés y la seguridad de haber cobrado pieza, le preguntó:

-“A ver, ¿para qué necesitas las cerillas?”.

Y Manolo, que era listo como el hambre y rápido como el viento, contestó:

– “¿Para qué voy a quererlas don Antonio? Pues para encender las velas de la iglesia…”.

Nos tuvimos que morder la lengua para no soltar la carcajada…

Pero él tenía auténtica pasión por oliscar, ventear u olfatear nuestras ropas y nuestros alientos, y a la menor traza de olor espetaba:

– “¡Nieves, tú has fumado!”

Todos sabíamos que era así, pero el interesado lo negaba, y todos asentíamos:

-“Don Antonio, si a Nieves no le gusta el tabaco” – aunque nos juntábamos cada recreo en los váteres a fumar con él y diez o doce más.

– “A ver, échame el aliento”.

Si eso le fallaba, no se conformaba, se giraba y soltaba:

– “Hidalgo, tú sí has fumado!”

Esto se arreglaba cuando al poco aparecía Don Bernardo, que nos sacaba del apuro diciendo “vamos, vamos, a formar las filas” y nos llevaba lejos de la nariz inquisitorial.

(Continuará…)

Si así era. Todo un profesional de la educación.

Verdaderamente un gran profesor y una gran persona.

Siempre lo recordaremos entre otras muchas y buenas cosas, por «bendito sea mojete».

Descanse en paz.

Muy bueno José Luis. (Como siempre)